Sonderangebot!

Sonderangebot!

Indirekte Zitate in wissenschaftlichen Arbeiten

Inhaltsverzeichnis

Indirekte Zitate: Alle wissenschaftlichen Arbeiten müssen bestimmten formalen, inhaltlichen und stilistischen Anforderungen gerecht werden. Dazu gehört die korrekte Darstellung von Belegen und Zitaten. Im Allgemeinen wird zwischen indirekten und direkten Zitaten unterschieden.

In diesem Beitrag werden die Unterschiede, die Funktionen und die korrekten Anwendungen von indirekten Zitaten in wissenschaftlichen Arbeiten dargestellt.

Die Grundlagen des wissenschaftlichen Belegens

Beim Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit verwendet der Autor vorhandene wissenschaftliche Theorien, Erkenntnisse sowie Hypothesen als Grundlage. So ist es selbstverständlich für eine wissenschaftliche Arbeit, dass auf andere Arbeiten Bezug genommen wird. Der Verfasser soll sich mit dem aktuellen und einschlägigen wissenschaftlichen Diskurs auseinandersetzen.

Wenn Sie Hilfe oder einen kompetenten Rat beim Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit benötigen, melden Sie sich bei uns und wir helfen Ihnen!

Leistungen:

Die Auseinandersetzung und Bezugnahme werden explizit oder implizit im Text angeführt. So beinhalten wissenschaftliche Arbeiten folglich eine große Anzahl an indirekten oder direkten Zitaten, die ein Merkmal wissenschaftlicher Texte sind. Das inhaltlich und formal korrekte Zitieren gilt daher als eine zentrale Kompetenz beim Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten.

Wie wird auf andere Quellen verwiesen?

Grundsätzlich werden alle Quellen, auf die in einer wissenschaftlichen Arbeit Bezug genommen wird, als Zitat belegt. Es bestehen unterschiedliche Möglichkeiten, wie Belege angeführt werden können. Eine gängige Möglichkeit besteht darin, Belege innerhalb des Textes in Form von Fußnoten oder als Angaben in Klammern anzuführen.

Das bedeutet, immer wenn der Autor auf eine andere wissenschaftliche Quelle zurückgreift, wird die Quelle in der Fußnote oder in der Klammer belegt. Beim Zitieren in Fußnoten wird auch vom „traditionellen Stil“ und beim Zitieren in Klammern vom „Harvard-Stil“ gesprochen. In den Belegen angeführt werden dann stets der Autorenname und das Veröffentlichungsjahr sowie die Seitenzahl. Das wird als der sogenannte Kurzbeleg bezeichnet, der dann im Quellenverzeichnis mit einer vollständigen Angabe der Quelle ergänzt wird.

Ein Vorteil des Harvard-Stils ist es, dass der Lesefluss weitgehend ungestört bleibt und der Autor erspart sich die Schreibarbeit mit Fußnoten. Bei direkten Zitaten im Harvard-Stil folgt der Kurzbeleg hinter den Anführungszeichen, also unmittelbar nach dem Zitat.

Bei indirekten Zitaten dagegen bestehen zwei Möglichkeiten: Zuerst kann Autor und Jahreszahl genannt werden und am Ende des Absatzes oder Satzes die Seitenzahl. Eine andere Möglichkeit ist Autor, Jahreszahl und Seitenzahl in einer Klammer am Ende des Satzes oder Absatzes anzuführen. Entscheidend ist dabei auch, in welcher Form und mit welchen sprachlichen Mitteln das indirekte Zitat in den Text eingebaut wird. Wird nicht nur auf einen bestimmten Textabschnitt, sondern auf den gesamten Text oder die gesamte Veröffentlichung verwiesen, wird die Jahresangabe direkt hinter den Autor gestellt.

Wird statt des Harvard-Systems in Fußnoten belegt, kann der Kurztitel bereits in der Fußnote aufgeführt werden. So erspart sich der Leser die Zeit, erst im Quellenverzeichnis nachschlagen zu müssen. Wenn die Fußnoten allerdings nicht auf derselben Seite angeführt werden, sondern gesammelt am Ende, dann geht dieser Vorteil von Kurzbelegen mit Fußnoten wieder verloren.

Wird in der Fußnote bei der erstmaligen Erwähnung einer Quelle diese vollständig, also mit Autor, Jahreszahl, Titel und Seitenzahl, angeführt, ist das für den Leser bei großen Arbeiten unübersichtlich. Zudem erscheint es überflüssig, wenn ohnehin ein Quellen- oder Literaturverzeichnis am Ende der Arbeit verlangt wird.

Neben den Kurzbelegen im Text befinden sich außerhalb des Textes das Quellen- und Literaturverzeichnis. Hier werden die vollständigen Informationen zu den Kurzangaben im Text aufgeführt. Das Quellen- und Literaturverzeichnis unterliegt ebenfalls einigen formalen Kriterien bzgl. der Reihenfolge und enthaltener Informationen. Zudem muss das Verzeichnis mit den Kurzangaben im Text vollständig übereinstimmen.

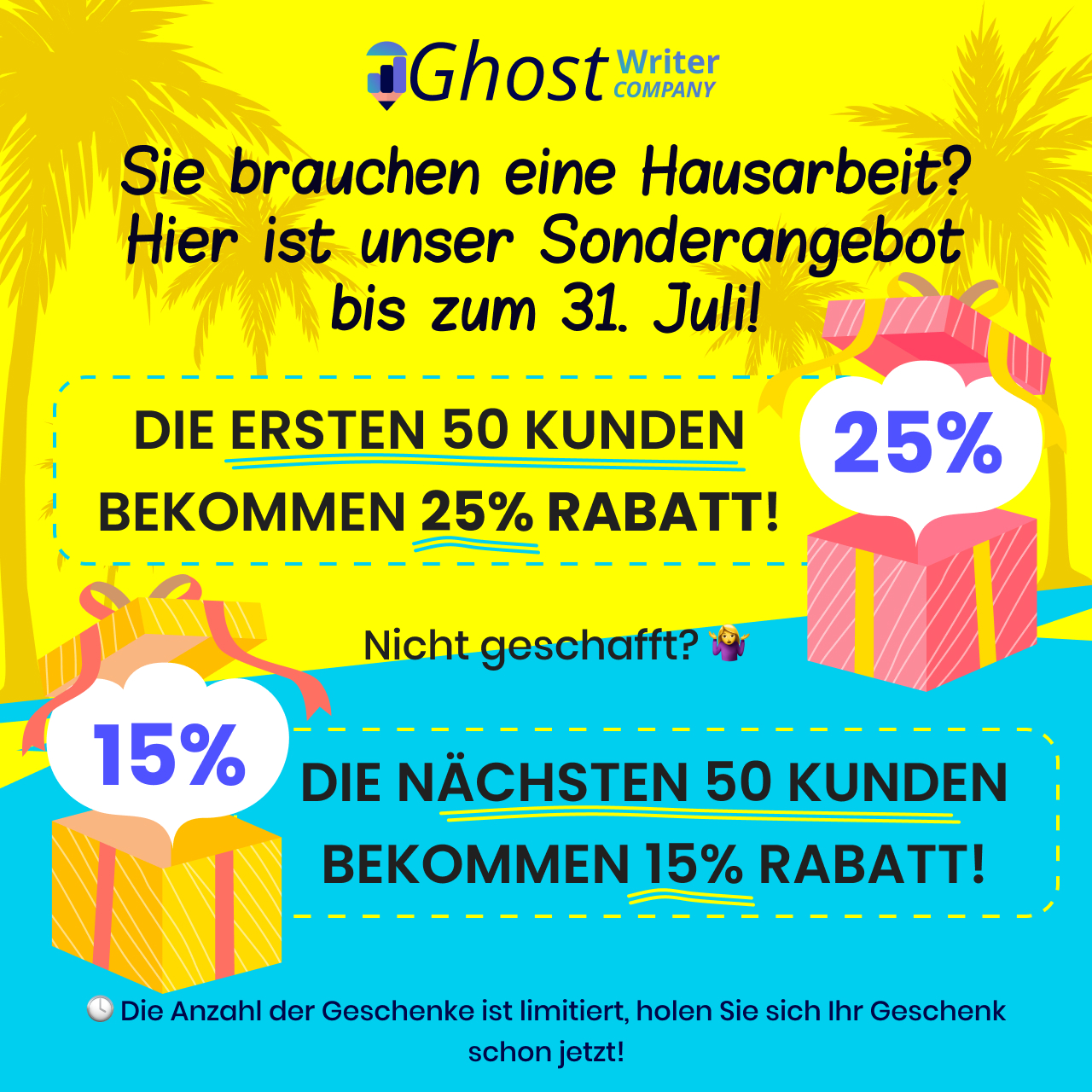

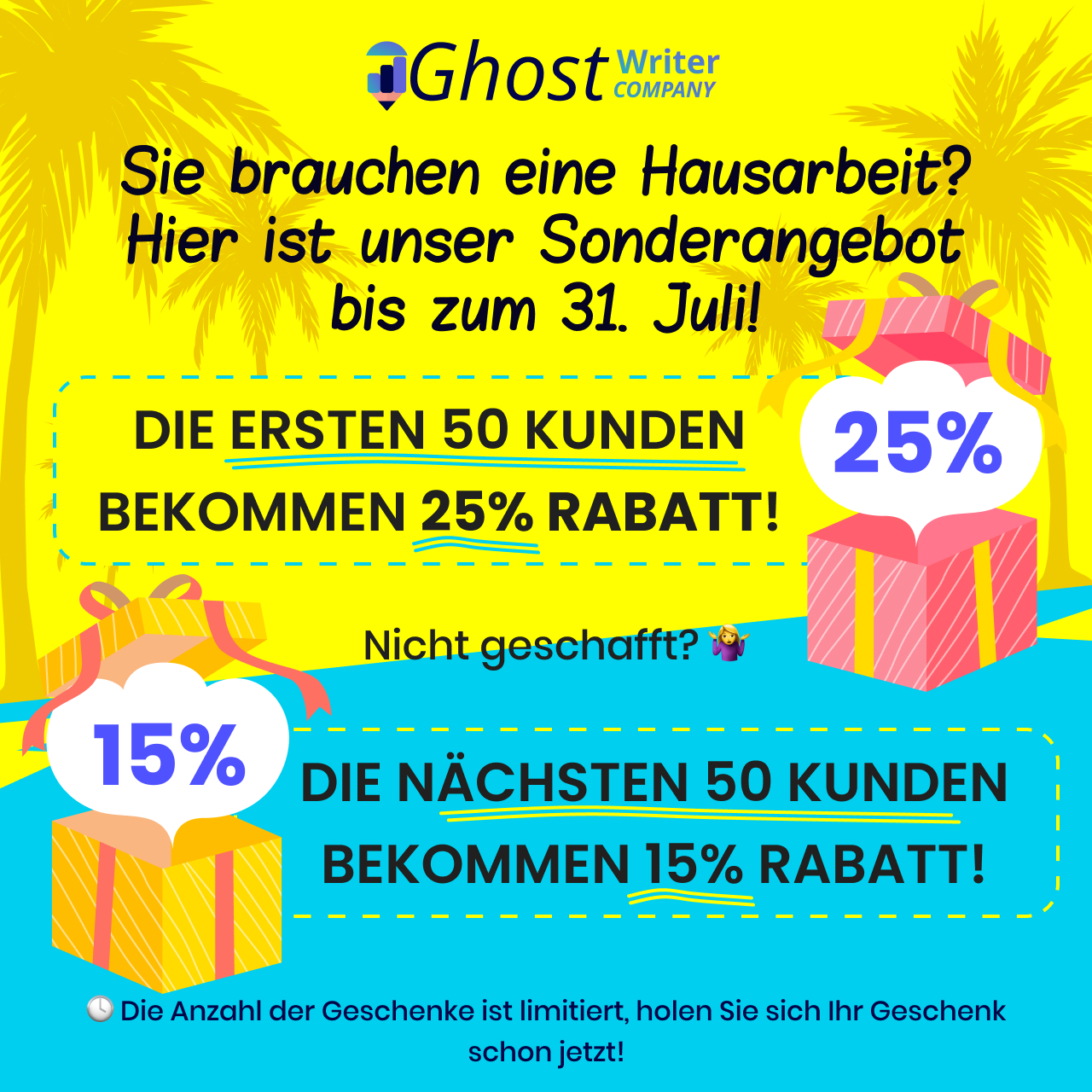

Werbeaktionen und Rabatte

Sie brauchen eine Hausarbeit? Hier ist unser Sonderangebot bis zum 31. Juli!

Die ersten 50 Kunden bekommen 25% Rabatt!

Nicht geschafft? Die nächsten 50 Kunden bekommen 15% Rabatt!

#Sonderangebot #Hausarbeit

Sonderangebot für Bachelorarbeiten!

Bestellen Sie eine Bachelorarbeit bis zum 31. Juli, erhalten Sie 10% Rabatt auf Ihre Bestellung und wählen Sie selbst ein zusätzliches Geschenk!

- Expose bis 3 Seiten

- Coaching 30 Min.

- Präsentation 7 Folien

#Sonderangebot #Bachelorarbeit

Sonderangebot für Masterarbeiten!

Bestellen Sie eine Masterarbeit bis zum 31. Juli und wählen Sie selbst ein zusätzliches Geschenk!

- Expose bis 3 Seiten

- Coaching 30 Min.

- Präsentation 7 Folien

#Sonderangebot #Masterarbeit

Eine gute Neuigkeit für die, die gerne Geld verdienen! Sicherlich braucht auch einer Ihrer Freunde Hilfe bei der Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit. Kommen Sie zu uns zusammen!!!

Wir helfen gerne Ihnen und Ihrem Freund beim Verfassen Ihrer wissenschaftlichen Arbeiten. Ihr Freund erhält 7 % Rabatt für seine Bestellung und Sie erhalten 50 Euro auf Ihr Konto. Für einen Freund erhalten Sie 50 Euro, für 10 Freunde 500 Euro.

Sparen Sie Ihre Zeit, helfen Sie Ihren Freunden und verdienen Sie mit Ghostwriter Company.

#BringEinenFreund

Sparen Sie Ihr Geld mit Ghostwriter Company! Sie haben nun die Möglichkeit, 5 % des Auftragswertes zurückzuerhalten.

Bezahlen Sie Ihren Auftrag vollständig und Sie können selbst entscheiden, wieso Sie Ihr Geld zurückerhalten möchten*. Bei der vollständigen Bezahlung des Auftrages bekommen Sie auch die Möglichkeit, die fertigen Teile davon zu lesen, den Arbeitsvorgang zu verfolgen und, falls gewünscht, daran teilzunehmen. Schreiben Sie uns, und wir informieren Sie ausführlich und erzählen Ihnen von den Vorteilen der Zusammenarbeit mit uns.

*Cashback gilt für alle Aufträge ab 20 Seiten.

#Cashback #GeldSparen

Bei der Bestellung einer Doktor-, Master-, Diplom- oder Bachelorarbeit können Sie sicher sein, dass wir bereit sind, Ihre Arbeit auch nach langer Zeit seit der endgültigen Lieferung völlig kostenlos zu korrigieren.

Unsere Manager erklären Ihnen gerne, wie es funktioniert.

#UnbefristeteGarantie #Kostenlos

Indirekte Zitate: Beispiele

Die hier aufgeführten Beispiele verdeutlichen folgende grundsätzliche Regeln:

- Wird es mehrmals hintereinander aus der gleichen Quelle zitiert, können die Abkürzungen „ebda“ oder „ibid“ verwendet werden. Dies ist der Hinweis, dass dieses Zitat aus der gleichen Quelle stammt, wie das vorherige.

- Bei drei oder mehr Autoren einer Quelle wird der erste genannt. Die Abkürzung „et al.“ weist darauf hin, dass es weitere Autoren gibt.

- Mehrere Seiten werden mit „f“ für folgende, „ff“ für fortfolgende oder der genauen Seitenzahl angegeben.

- Werden mehrere Werke zitiert, wird das ältere Werk zuerst genannt und das nächste wird mit Semikolon getrennt. Alternativ kann mit dem begonnen werden, welches dem Verfasser der Arbeit wichtiger erscheint.

Beispiele Harvard Zitierweise:

Dies ist das Beispiel einer Quelle, die zitiert wird (vgl. Mustermann 2018: 6).

Dies ist ein Beispiel mit zwei Autoren (vgl. Mustermann und Meyer 2018: 6).

Dies ist ein Beispiel mit drei oder mehr Autoren (vgl. Mustermann et al. 2018: 6).

Dies ist ein Beispiel einer Quelle mit mehreren Seiten (vgl. Mustermann 2018: 6f).

Das Beispiel mit mehreren Werken (vgl. Mustermann 2018; Meyer 2019).

Beispiele deutsche Zitierweise:

Dies ist das Beispiel einer Quelle, die zitiert wird.¹

¹Vgl. Max Mustermann, 2018, Indirektes Zitat, S.6.

Dies ist ein Beispiel mit zwei Autoren.¹

¹Vgl. Mustermann und Meyer, 2018, Indirektes Zitat, S. 6.

Dies ist ein Beispiel mit drei oder mehr Autoren.¹

¹Vgl. Mustermann et al., 2018, Indirektes Zitat, S. 6

Dies ist ein Beispiel einer Quelle mit mehreren Seiten.¹

¹Vgl. Mustermann, 2018, Indirektes Zitat, S. 6ff

Das Beispiel mit mehreren Werken.¹

¹Vgl. Mustermann, 2018; Meyer, 2019

Beispiele APA-Zitierweise:

Dies ist das Beispiel einer Quelle, die zitiert wird (vgl. Mustermann, 2018, S.6).

Dies ist ein Beispiel mit zwei Autoren (vgl. Mustermann und Meyer, 2018, S.6).

Dies ist ein Beispiel mit drei oder mehr Autoren (vgl. Mustermann et al., 2018, S. 6).

Dies ist ein Beispiel einer Quelle mit mehreren Seiten (vgl. Mustermann, 2018, S. 6-7).

Dies ist ein Beispiel einer Quelle mit mehreren Werken (vgl. Mustermann, 2019; Meyer, 2019).

Wann wird in wissenschaftlichen Arbeiten auf Quellen Bezug genommen?

Die Belegpraxis bei wissenschaftlichen Arbeiten erfüllt mehrere Funktionen. Zum einen dient sie der Wahrung der wissenschaftlichen Redlichkeit. Zum anderen erfüllt sie auch einige inhaltliche und argumentative Funktionen innerhalb eines Textes. So ist beispielsweise Intertextualität ein wichtiges Merkmal von Texten und wissenschaftliche Texte knüpfen immer an andere Arbeiten und Ergebnisse an.

Zur wissenschaftlichen Redlichkeit gehört es, dass fremde Gedanken niemals als die eigenen ausgegeben werden dürfen. „Verstöße gegen diese Regel zählen zu den Todsünden der Wissenschaft“. Jeder Studierende ist daher verpflichtet, fremde und eigene Gedanken zu trennen und fremdes Gedankengut zu belegen. Daher unterschreiben Studenten am Ende einer Arbeit eine Eigenständigkeitserklärung. Wer fremdes Gedankengut als seine eigenen Ideen ausgibt, erstellt ein Plagiat.

Ein Plagiat liegt immer dann vor, wenn …

- wörtlich Sätze oder Satzteile aus anderen Texten übernommen werden, ohne die Quelle anzuführen.

- in eigenen Worten fremde Gedanken wiedergegeben werden, ohne dass deren Quelle angegeben wird.

- Passagen oder Ideen aus fremdsprachigen Texten übersetzt werden, ohne die Quellen anzugeben.

- aus anderen Texten Zitate übernommen werden, ohne kenntlich zu machen, dass das Zitat nicht aus dem Original stammt.

- Metaphern oder sprachlich besonders prägnante Formulierungen übernommen werden, ohne die Quelle anzuführen.

Geschieht dies vorsätzlich, sind die Plagiate als Urheberrechtsverletzung zu werten. Daneben können auch unbeabsichtigte Plagiate entstehen, die durch Nachlässigkeiten beim Zitieren, Paraphrasieren oder durch falsche Quellenangaben zustande kommen. Im universitären Bereich gilt eine Arbeit, die Plagiate aufweist, als nicht bestanden und kann im schlimmsten Fall strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

Die unterschiedlichen Funktionen von Zitaten in wissenschaftlichen Arbeiten

Leserinnen und Leser einer wissenschaftlichen Arbeit müssen immer nachvollziehen können, wie der Autor zu seinen Ergebnissen gelangt ist. Dafür werden alle Quellen offengelegt und in der wissenschaftlich korrekten Weise belegt. In der Wissenschaft wird hier von Intersubjektivität gesprochen. Das bedeutet, dass die Forschungsergebnisse nicht als objektiv angesehen werden und auch nicht nur subjektiv nachvollziehbar sind, sondern alle Inhalte für jeden Leser überprüfbar dargestellt werden.

Im Folgenden werden die unterschiedlichen Funktionen von direkten und indirekten Zitaten kurz dargestellt:

- Textpassagen oder Sätze, die für die eigene Arbeit herangezogen werden, können durch die Zitation im Original nachgelesen werden.

- Das Zitieren kann einen argumentativen Wert erfüllen. So kann mit einem Zitat zum Ausdruck gebracht werden, dass die Meinung des Autors geteilt oder abgelehnt wird.

- Eine der wichtigsten Funktionen des Zitierens ist es, die eigenen Überlegungen wissenschaftlich abzusichern und für andere den eigenen Standpunkt nachvollziehbar zu machen.

- Durch das Belegen der Zitate kann das eigene Werk in den wissenschaftlichen Forschungsstand eingeordnet werden.

Die unterschiedlichen Arten von Quellen, die belegt werden

Immer, wenn auf andere Quellen zurückgegriffen wird, muss dies belegt werden.

Dazu gehören:

- das wörtliche (direkte) Zitieren

- das indirekte Zitieren, bei dem Gedanken, Meinungen, oder Ideen von anderen Autoren mit eigenen Worten wiedergegeben werden (Paraphrasieren)

- Zusammenfassung eines Textes oder inhaltliche Bezugnahme

- Angaben von Zahlen, Fakten oder Daten, die aus anderen Quellen entnommen werden

Ist eine Aussage als Allgemeingut oder Allgemeinwissen aufzufassen, ist ein Beleg dagegen nicht notwendig. Auch bei Sachverhalten, die in einem bestimmten wissenschaftlichen Fachbereich als selbstverständlich vorausgesetzt werden, muss kein Beleg erfolgen. Ebenso bei Daten und Fakten, die in Lexika eingesehen werden können und über die keine Kontroverse besteht; hier ist ein Beleg ebenfalls nicht erforderlich.

Besonderheiten beim indirekten Zitat in wissenschaftlichen Arbeiten

Beim indirekten Zitat werden fremde Ideen sinngemäß übernommen. Die Aussagen von anderen Autoren werden dabei nicht wörtlich wiedergegeben, sondern mit eigenen Worten neu formuliert. Beim Belegen wird dann vor der Quellenangabe ein „vgl.“ gesetzt. Dies gilt sowohl beim Belegen in Klammerform als auch beim Belegen in der Fußnote.

Mit einem indirekten Zitat soll die Position oder die Meinung eines anderen Autors in verkürzter Form wiedergegeben werden. Die Meinung oder Position weist einen Bezug zur eigenen Arbeit auf. Häufig wird bereits beim indirekten Zitieren eine Bewertung oder Einordnung vorgenommen.

Konjunktiv und Indikativ kann angebracht sein

Eine Wiedergabe des fremden Gedankenguts im Konjunktiv ist nicht zwingend erforderlich, kann aber Neutralität oder eine gewisse Distanz zur dargelegten Meinung bieten. Wird explizit auf den Autor Bezug genommen, beispielsweise durch „so der Autor“ oder „nach Meinung von …“, wird auch im Indikativ deutlich, dass die Aussagen von einem anderen Autor übernommen wurden. Unbedingt verzichtet werden sollte auf das Wechseln zwischen dem Konjunktiv und dem Indikativ in einem Satz oder in einer Textpassage.

Sekundäre Quellen

Bei sekundären indirekten Zitaten darf nur der tatsächlich gelesene Autor als Quelle angegeben werden. Das ist häufig bei Zusammenfassungen oder Überblicksdarstellungen der Fall. Diese Art der sekundären Zitate ist in der Regel sowohl bei direkten und auch bei indirekten Zitaten nur in den ersten Semestern üblich. In höheren Semestern und bei Abschlussarbeiten sollte immer aus dem Original zitiert werden, ansonsten riskieren die Autoren, dass Fehler übernommen werden.

Sinn darf nicht verändert werden

Beim indirekten Zitat gilt, wie auch beim direkten Zitat, dass die Wiedergabe exakt sein muss. Der Sinn oder die Bedeutung des wiedergegebenen Textes darf nicht verändert werden. Das Kombinieren von indirekten Zitaten mit direkten Zitaten wird häufig angewandt, um lange direkte Zitate zu vermeiden. So können kurze Formulierungen als direkte Zitate in ein indirektes Zitat eingebaut werden.

Nennung des Autors im Text verbessert die Nachvollziehbarkeit

Beim direkten Zitieren ist durch die Anführungszeichen am Anfang und am Ende des Zitats für die Leserinnen und Leser sofort erkennbar, dass es sich um die Worte eines anderen Autors handelt. Bei indirekten Zitaten dagegen ist oft, insbesondere bei Studienanfängern, nicht ersichtlich, was die eigenen Gedanken sind und wo die Gedanken oder Ideen eines anderen Autors wiedergegeben werden.

Daher empfiehlt es sich, beim indirekten Zitieren explizit den Autor im Text zu nennen. Wird der Autor nur in der Fußnote oder in der Klammer am Ende eines Absatzes angeführt, ist dies häufig nicht ausreichend oder eindeutig. Dabei stellt die sinnvolle und korrekte Bezugnahme eine eigene Leistung dar, bei der die Bewertungen und Einschätzungen oder Vergleiche zwischen verschiedenen Standpunkten anderer Autoren in die Darstellung mit einbezogen werden können.

13.06.2023